「昨日まではちゃんと食べてくれてたのに……」

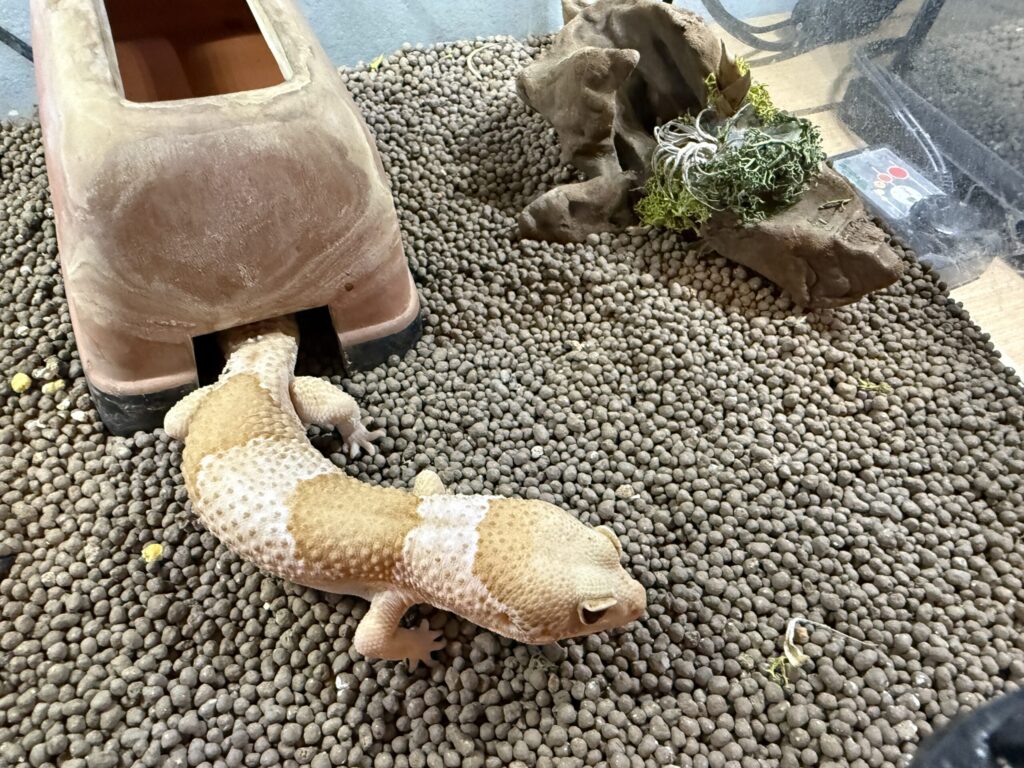

西アフリカトカゲモドキ(ニシアフ)との暮らしの中で、そんな“ちいさな異変”に胸がざわついたことはありませんか?

見た目は元気。でもごはんを見せても無反応。こちらをじっと見つめるまなざしに、何を感じているのか分からなくて、焦りや不安が膨らんでしまう——。わたしもそんな日々を経験しました。

この記事では、「食べない」というサインに直面したとき、わたしが実際に試して効果を感じた5つの行動をお伝えします。

あの時間があったからこそ、今の信頼関係がある。そんなふうに思えるようになった体験が、あなたの小さなヒントになれば嬉しいです。

小さな体が静かに「食べない」を選んだ日

ニシアフリカトカゲモドキとの暮らしが少しずつ落ち着いてきた頃、思いがけず心配の種が訪れました。それまでは餌を差し出すと小さな舌をちろちろと出して反応してくれていたのに、ある晩を境に彼はこちらを見上げるだけで、動こうとしませんでした。

「なにか悪いことをしてしまった?」「病気だったらどうしよう」 毎晩、ケージの前にしゃがみこみ、姿勢を変えながら様子を見守る日が続きました。体重の変化や排泄物、湿度や温度など、あらゆるチェック項目を繰り返しても明確な原因は見つからず、不安だけが静かに積もっていきました。

そんな中でも、「できることを丁寧にやろう」と少しずつ環境と向き合いながら工夫を試していった日々。その中から、結果的に食べるきっかけにつながったと思える5つの行動を紹介したいと思います。

温度管理を見直し、「ぬくもり」を微調整

ある夜、温度計を見て安心していたのに、ふと床に手を当ててみるとひんやりしていて驚きました。そこでヒートパネルの位置を何度もずらし、夜中に起きて床面の温度を確認。自分の手で温度を感じながら調整したことで、翌朝には寝床から出てきて、少しだけ動きが増えたのを覚えています。温度の微妙な違いが、こんなに影響するとは思いませんでした。

ヒートパネルの位置は、夜間の冷え込みに合わせてスポット部分の温度を32〜33℃に維持。温度計を上下に設置し、昼夜の温度差が穏やかになるよう心がけました。 昼と夜のリズムが安定すると、生体も体内のリズムを取り戻しやすくなるようです。

また、エアコンによる室温変化とのバランスにも注意を向け、タイマーで一定の時間帯に室温を維持。これにより、ケージ内の空気が安定し、湿度の変動も少なくなりました。

その変化の数日後、寝床から顔を出してくる時間が少し早くなったのを見て「これでよかったのかも」と小さな希望を感じました。環境の“微差”が、彼らにとっては“重大な変化”なのだと学ばされました。

ケージ内の温度の調整についてはこちらの記事で詳しく紹介しています

シェルターの「種類」を変えて落ち着ける空間に

シェルターの奥でじっとしている姿を見て、「もっと落ち着ける場所が必要かも」と感じました。そこで、今まで使っていたシェルターに加えて、湿度を保てるココナッツハウスも置いてみました。

加えて、開口部の広いものから「入り口が小さめで外が見えにくい」ものへ変更。すると、明らかにその奥でじっと過ごす時間が増え、「ここが安全だ」と判断してくれているような空気が生まれました。

外に出る時間は少なくても、内部での落ち着きがあると、表情もゆるむように見えるのが不思議です。

また、床材の質感や匂いの変化にも反応することがあるため、使い慣れたペーパータオルから自然素材のシェルター周辺にはヤシガラを部分敷きにするなど、細かな工夫も加えました。

夏場のケージレイアウトのおすすめはこちらにまとめています。

ごはんの“演出”を変えてみる(餌の種類と出し方)

なかなか餌を食べてくれない日が続き、「もしかして飽きたのかも?」とコオロギからデュビアに変更。金属トングだと警戒しているようだったので、竹製トングに持ち替え、餌をそっと揺らしてみました。

最初は見ているだけでしたが、3日目に目の奥の反応が変わり、じっと見つめた後に一歩だけ近づいてきたのです。そのときはまだ食べませんでしたが、それだけでも嬉しくて、思わず呼吸を止めて見守ってしまいました。

その後は、餌のにおい付けや、餌皿の材質・色まで意識するようになり、「ちょっとした違いが結果を変える」ことを実感しました。静かな観察から見えてくる“この子の好み”を探る感覚は、まるで手紙を読むようでした。

夜間に「気配を消して」そっと置き餌

何をしても食べない時期、「人の気配を完全に消してみよう」と決めました。夜、部屋の明かりを消し、そっと餌皿をセットしてすぐに離れたところ、翌朝には餌の残骸が残っていて、思わずガッツポーズ。自分のタイミングで食べたいんだと気づき、それからは夜間の置き餌と静かな見守りを続けました。

また、タイマー式で夜間の照明リズムを整えたことで、活動の時間帯がよりはっきりしてきました。自分の“行動のタイミング”が読めるようになり、毎晩寝る前の「今日も食べたかな?」という確認が日課になっていきました。

見守る時間を「そっと距離を置く時間」へ

「近くで見ていれば安心してくれるはず」と思い込んでいた自分ですが、ある日「逆効果かも」と思い、3日間だけケージの前に立たないと決め、必要なメンテナンスだけに絞りました。

その間、落ち着いて過ごしている様子を見て「私の焦りが伝わってたのかもしれないな」と反省しました。そして、数日後に再び顔を見せてくれたとき、餌にふっと近づいた仕草を今も忘れられません。

この“あえての距離”は、言葉のない生き物と信頼を築くうえで、時にはとても有効なのだと感じました。向き合うだけが関わることじゃない。そっと見守るという関係性が、信頼という静かな絆をつくってくれる気がします。

小さな変化がつながった「回復のきざし」

どの方法が一番効いたのかは分かりませんが、少しずつ安心できる環境を整え、小さな工夫を積み重ねていったことが、彼の「また食べようかな」という気持ちを後押ししたのだと思います。

焦りや不安でいっぱいだった私自身も、「待つことも大切なケア」だと学びました。

何かを“してあげる”だけじゃなく、「待っていてくれた」と思える時間をつくることは大事。私自身も、この小さな命のリズムに耳を澄ませながら、ゆっくりと呼吸を整えることができました。

こんなときに避けたい5つのこと

- 餌を無理に口元に持っていく(警戒が強まる)

- 毎日餌の種類を変えて混乱させる

- 急激な温度・湿度変化

- 必要以上に触れる・移動させる

- 自分自身が感情的に焦ってしまうこと

気持ちが焦るほど、関わりたくなってしまいますが、「見守る」ことが最大のサポートになる場合もあります。

また、思いきって“何もしない日”をつくることで、結果的に状況がよくなることもあります。人間のペースではなく、“その子のペース”を尊重する勇気を持つことが、信頼につながる大切な一歩です。

まとめ:信じて待つというケア

爬虫類と暮らすということは、言葉ではない合図を読み取ることの連続です。そしてときには、何もしていないようでいて、じつは深く関わっている瞬間もあります。

食べてくれない時期は、確かに不安です。でも、それは「距離ができた」わけではなく、「休んでいる時間」なのだと、今なら思えます。

この経験を通して、自分自身の感情にも少しだけ素直になれるようになりました。そして、もう一度食べてくれたあの日の喜びは、言葉にできないほど深く胸に残っています。

私たちは、彼らの飼い主であると同時に、暮らしの“空気”そのものです。その空気がやわらかで、あたたかく、呼吸しやすいものであるように——そう願って、今日もそっとケージの前に座るのです。

この記録が、誰かの“待つ勇気”を支える一助になれば嬉しいです。

コメント