子どもに「トカゲ飼いたい!」と言われて、どうしたらいいか迷っていませんか?

爬虫類と聞くと「道具代だけで何万円もかかりそう…」と不安になりますよね。でも実は、1万円前後でも工夫次第で飼育を始められるケースもありました。

この記事では、私が実際に行った「初心者でも無理なく工夫できる飼育アイデア」 を、リアルな体験と費用例と一緒にまとめています。まずは「本当に必要なもの」と「ムダを省ける部分」を一緒に整理していきましょう。

爬虫類って本当にお金がかかる?費用の内訳とよくある誤解

私のケースでは、工夫によって初期費用を比較的抑えられました。

「最初から全部揃える」より「必要なものだけ賢く揃える」が大事です。

「爬虫類は高額な趣味」というイメージは、実は誤解の場合も多いです。もちろん生体の種類によって必要な設備は異なりますが、すべての爬虫類が高額環境を必要とするわけではありません。

むしろ、初心者に向いている種類ほど「ライト不要」「小型ケージでOK」など、維持費が比較的かからない傾向があります。

私の家でも、20年間さまざまな種類を飼育してきましたが、最初の頃はとにかく試行錯誤の連続でした。そこで学んだのは、専門用の器具だけに頼らず、家にあるものや安価な道具を安全に工夫して使うという考え方。

たとえば最近の我が家では、ケージは衣装ケース(1,000円ほど)を通気加工してスタート。床材は赤玉土とキッチンペーパーを併用し、隠れ家は公園で拾った石や枝を消毒して活用。保温マットも植物用のもの(約2,000円)で代用しました。結果として、生体込みでおよそ5,400円ほどでスタートできました。

【我が家で1万円以下で揃えた例】

| 項目 | 金額 | コメント |

|---|---|---|

| ケージ(30cm前後) | 1,000円 | 衣装ケースを加工して通気UP |

| 床材 | 400円 | 赤玉土+キッチンペーパー |

| 隠れ家・登り木 | 0円 | 拾った枝や石を洗浄・天日干し |

| 保温ライト | 2,000円 | 植物用ヒーターマットを代用 |

| 生体 | 2,000円 | 近所のペットショップ |

→ 私の環境では、このとき約5,400円ほどで揃いました。

この経験から感じたのは、必要な設備を見極めることで、結果的に出費を抑えられることもあるということ。そして、工夫そのものが飼育の楽しさにつながるということでした。

飼育コストが抑えられるおすすめ爬虫類3選

初めて飼う人にとって嬉しいのは、ライトや広いケージが不要で、餌代も控えめな種類が多いという点です。私が実際に飼育してきた中で、特に初心者におすすめできるのが次の3種です。

ニホンカナヘビ(在来種・小型トカゲ)

自然光があれば紫外線ライト不要、30cm衣装ケースで飼育可能。餌のコオロギも安く、初期費用も維持費も最小レベル。

コーンスネーク(初心者向けの小型ヘビ)

餌の頻度が少なく、小型ケージでよく、光熱費が低め。扱いやすく、初心者の挫折率がとても低い種類。

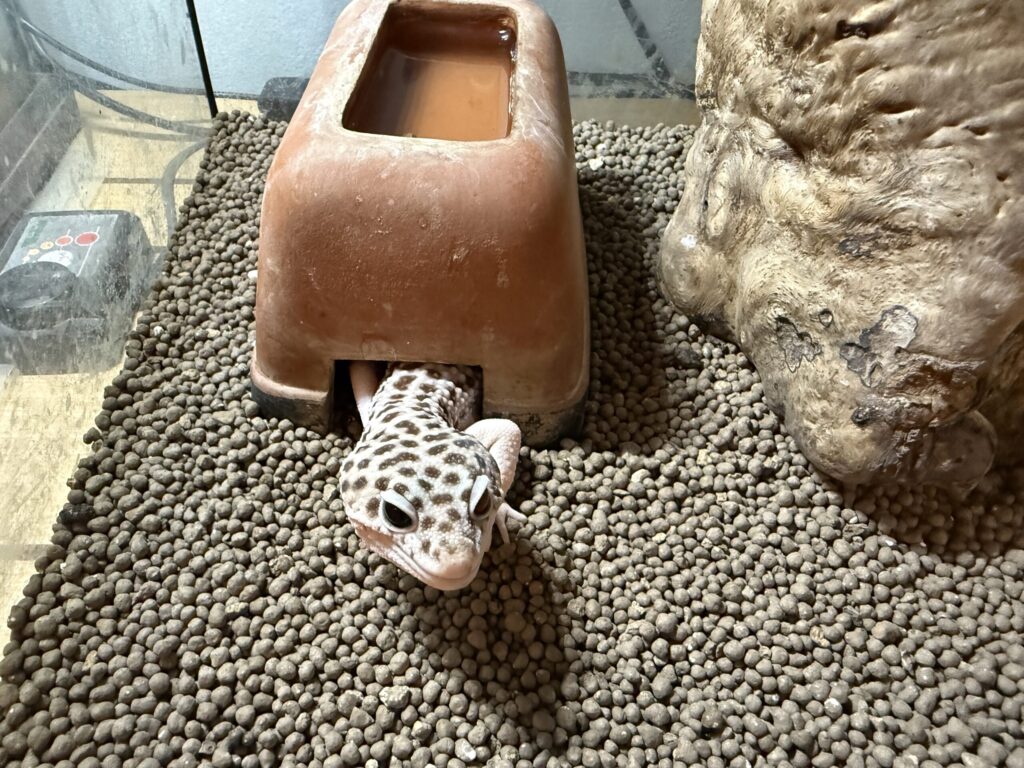

ヒョウモントカゲモドキ(レオパ)

紫外線ライト不要。保温マットだけで管理でき、餌代も比較的安い。夜行性なのでライト節約派にも最適。

※以下は筆者の経験をもとにした目安です。実際の費用は環境や時期により異なります。

| 種類 | 初期費用 | ライト | 餌代(月) | ポイント |

|---|---|---|---|---|

| ニホンカナヘビ | 3,000〜6,000円 | 自然光でもOK | 500〜1,000円 | 小型・低コストで始めやすい |

| コーンスネーク | 5,000〜7,000円 | 保温のみ | 1,000〜2,000円 | 世話の頻度が少なめで初心者向け |

| レオパ | 5,000〜8,000円 | 紫外線不要 | 1,000円前後 | 省エネ・省スペース・人気高い |

どれもまず一匹飼ってみたいと思ったときに、無理なく迎えられる種類です。特にカナヘビは身近ですが、野外採集にはルールがあるため、ショップでの入手が安心です。

ケージやライトも工夫!体験から生まれたアイデア

最初から爬虫類専用器具にこだわらない。これが、初心者でも安全に低コストで始めるための大きなポイントです。20年の飼育経験の中で、私の家では「まずは無理のない環境でスタートし、必要に応じて後から整える」という方法が一番うまくいきました。

たとえば、ケージは息子の学用品だった衣装ケースを加工して通気性を確保。穴を開けてメッシュを貼るだけで、爬虫類用ケージと変わらない快適さになります。

保温は、植物用ヒーターマットを代用し、外側を銀マットで囲って保温力をUP。床材は赤玉土を使いながら、一部にペットシーツを敷いて清掃の手間を削減。

隠れ家・登り木は、洗浄・加熱処理・天日干しを徹底すれば、拾った枝や石でも安全に活用できます。自然素材のレイアウトは、むしろショップのような雰囲気が出ることも魅力です。

月々の維持費のリアルと体感

初期費用よりも気になりやすいのが「毎月どれくらいかかるのか」という点ではないでしょうか。

爬虫類飼育は犬猫と比べて維持費がかからない場合もあり、私のケースでは月1,000円前後で特に不便を感じませんでした。

光熱費は冬がピーク。でも私の家では、工夫によって月1,000円前後に収まったこともあります。

餌代:種類によって大きく変わる

小型種や夜行性の種類は餌の量が少なく、週2〜3回の給餌でOK。たとえばレオパは一ヶ月1,000円以下に収まる場合がほとんどです。

逆に、フトアゴヒゲトカゲのように野菜+虫が必要な種類は月3,000〜5,000円ほど。「自分の生活に合う種類を選ぶ」ことが、節約にも安定した飼育にもつながります。

光熱費:工夫次第で大幅に節約可能

冬場は保温器具の稼働が増えますが、段ボールや発泡スチロールでケージを囲うだけで保温効率が跳ね上がります。

| 項目 | 月の目安 | コメント |

|---|---|---|

| 保温マット | 100〜200円 | 消費電力5〜10W |

| 保温ライト | 300〜600円 | 日中のみ使用 |

| 紫外線ライト | 種類によって不要 | 夜行性は基本使わずOK |

部屋の温度を少し上げるだけでも器具の負担が減り、光熱費が抑えられたケースもありました。

消耗品:月換算するとかなり安い

- 床材:月100〜300円

- カルシウム剤:月100円ほど

- 水入れ・隠れ家:初期だけでOK

→ 私の経験では、月1,000円前後でも特に不便を感じませんでした。

我が家のカナヘビの場合(1匹)

| 費用項目 | 月額 |

|---|---|

| 餌代 | 800円 |

| 光熱費(保温マット) | 200〜300円 |

| 床材・消耗品 | 100円 |

| 合計 | 1,200円前後 |

家計担当としての率直な感想です。

お金だけじゃない、飼育で得られた親子の変化

爬虫類飼育を始めて感じたのは、「お金をかけなくても、深い体験は得られる」ということ。わが家で一番大きかった変化は、家族の会話が自然と増えたことでした。

息子は餌やりや水替えの小さなタスクを自分からやるようになり、私は生体の変化をよく観察するように。

「今日はどこに隠れてる?」

「餌は何匹食べたかな?」

こんな会話が毎日の小さな楽しみになりました。

高価な設備がなくても、考えて工夫する時間が、親子の学びや協力につながったのが大きな収穫です。

親が教えるだけじゃない、学び合いの関係

爬虫類は犬猫のように大きく動いたり鳴いたりしません。だからこそ、じっと観察しないと気づけない変化がたくさんあります。

飼育書と現実が違うこともよくあり、

「どうすれば快適かな?」「こうしてみようか?」と親子で試行錯誤する時間は、まさに共同研究のようなもの。

ゲームや動画では得られない、手を動かしながら考える体験が自然に生まれました。

心が落ち着くような時間が生まれた

爬虫類は静かで穏やかな生き物です。動きもゆっくりで、こちらに強く干渉してくることもありません。

だから、餌を食べる瞬間や脱皮の前兆を見つけたときなど、“静かな感動” が心に残るのです。

忙しい日常の中でふとケージを覗いて「今日も元気そうだな」と思えるだけで、不思議と気持ちが落ち着く瞬間が増えました。

お金をかけすぎずとも、深い体験は得られる

高価な設備を揃えるのも一つの方法ですが、必要最低限の環境でも、飼い主の関わり方次第で十分楽しめます。

「買って解決する」だけでなく「どうすれば快適になるかな?」と一緒に考える時間は、親子の絆や学びの時間として、とても価値があると感じています。

それでも楽しめる!工夫して楽しむ飼育の実例

「コストをかけない=我慢」ではありません。実際には、なくても楽しめる、工夫で十分に補える場面は数えきれないほどあります。

拾った素材でつくる自然レイアウト

ショップの登り木や隠れ家は便利ですが、公園の枝や石でも、しっかり洗浄・乾燥させれば立派なレイアウトになります。

特に、拾った流木を組み合わせて作った登りゾーンは大人気。生き物がその上でくつろいだり、登ったりする姿は、「自然に近づけてあげられたかな」と感じる瞬間です。

保温対策は囲いだけで大きく変わる

冬の電気代を少しでも抑えたい場合は、ケージの外側を段ボールや発泡スチロールで囲うだけ

でも効果抜群です。

これだけで温度の安定性が上がり、保温マットの設定温度やライトの点灯時間を減らすこともできます。実際に、我が家では月数百円単位で電気代が下がりました。

100円ショップは飼育工夫の強い味方

・餌皿

・水入れ

・湿度維持用のタッパー

・掃除用品

・ケージ下の滑り止め

など、100円ショップだけで多くのアイテムが揃います。

「専用器具でないとダメ」という思い込みを外すだけで、道具選びの自由度と節約効果が一気に上がります。

工夫が共同作業になる

「枝を洗おうか」

「今日は温度が下がりやすいから保温シート追加してみる?」

など、小さな作業を一緒にすることで、飼育が自然と家族の思い出になっていきます。

工夫=あきらめではなく、遊びになる

節約という言葉はネガティブに聞こえがちですが、実際には「もっと快適にしてあげたい」「もっと面白くできないかな?」という前向きな気持ちを育ててくれました。

少ない予算でも、飼育に深く関わるほど魅力が増していきます。

まとめ|爬虫類飼育は、意外と身近で続けやすい趣味かもしれない

爬虫類飼育は「お金に余裕のある人向けの趣味」ではありません。むしろ、身近なアイテムや工夫次第で、誰でも無理なく始められる世界です。

ムダを減らしつつ、愛情はしっかり、あなたらしいやり方でその一歩を踏み出してみてください

※本記事は筆者の個人的な飼育経験をもとにまとめた内容です。費用や環境は一例であり、地域・種類・季節などによって異なる場合があります。

コメント